『ザ・クロウ』はいかにして1990年代の不安を捉えたのか

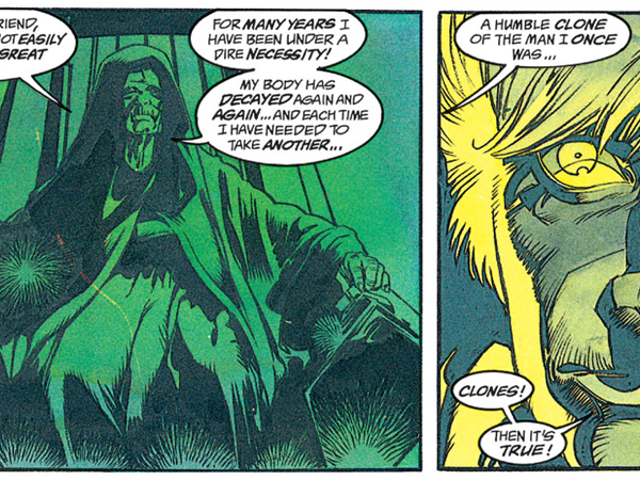

アレックス・プロヤス監督の1994年の映画『ザ・クロウ』 は、伝説の格闘技映画スター、ブルース・リーの息子、ブランドン・リーが撮影中に誤って銃撃され、数時間後に病院で28歳で亡くなった映画として最もよく知られている。しかし、『ザ・クロウ』はそれ以上の映画であり、この映画と、その原作となった1989年のジェームズ・オバールのコミックシリーズの熱心なファンなら知っている。

関連性のあるコンテンツ

プロヤスの映画が1994年5月13日に劇場で公開されたとき、私は18歳で、高校卒業まであと1か月も残っていませんでした。このような映画にぴったりの年齢層です。30年後、最近再びこの映画を観て、いかに1990年代らしい映画だったかを思い出しました。最高の意味で時代遅れの『ザ・クロウ』は、ポップカルチャーが90年代と名付けた不安の10年をタイムカプセルにしたものです。

関連性のあるコンテンツ

- オフ

- 英語

世代研究は昔から私を魅了してきましたが、私は不当に特定の年齢層のせいにして世の中の弱点や愚行を責めるような人間ではありませんし、ましてや1993 年のニューズウィーク誌の、今では悪名高い記事がジェネレーション X に対して行ったようなステレオタイプ化もしません (ちなみに、メディアは今でもそうしています)。しかし、『ザ・クロウ』をもう一度観て、そもそもなぜこの映画がそんなに好きだったのかを思い出しました。それは、そう、私はこう言います、90 年代半ばに私や他の多くのティーンエイジャーが感じていた不安を表現した映画だったからです。

マイケル・ウィンコットが巧みに演じるトップ・ダラーが、黒ずくめで影に包まれた妹とベッドに座り、スノードームを妹に見せるシーンを考えてみよう。スノードームには、なんと、枯れ木が入った陰気な墓地が描かれている。トップ・ダラーは「お父さんがこれをくれたんだ…お父さんは言ったんだ、『自分が死ぬと分かった瞬間に、子供時代は終わる』って」と言う。そんなものがあるのかと疑問に思うだけでなく(ちなみに、あるんだ)、このシーンは、90年代のティーンエージャーを大げさに考えすぎで陰気だと多くの大人が思っていたことを完璧に言い表していると思った。しかし公平を期すために言うと、エッジの効いた、憂鬱な、内省的といったもっとクールな言葉で表現したとしても、私たちの多くはおそらくそのように見られたかったのだろう。不安を抱えることはクールで、それを表現するために全身黒ずくめで化粧をする必要はなかった。いや、私たちの中にはフランネルの靴を履いてドクターマーチンを履いている人もいた。

もちろん、不安は昔から存在しています。私たち全員が経験する根深い絶望、心配、恐怖を表すこの言葉は、デンマークの哲学者セーレン・キェルケゴールが 1844 年に著した哲学書『不安の概念』で初めて使われました。この中で、彼は不安を「可能性の可能性としての自由の現実」と定義しました。これを説明するために、彼は高いビルや崖の端から下を眺めている男性の例を挙げました。男性は、安全な場所に身を退いて飛び降りたいという衝動を感じますが、どちらを選ぶかは自分に自由だと十分承知しているため、恐怖でいっぱいになります。インターネット、ソーシャル メディア、そして現在の世界情勢のおかげで、この感情は今では普通のことになっていると言っても過言ではないでしょう。しかし 30 年前、大人たちは不安を目新しいものと見なし、当時ジェネレーション X を表すために年上の世代が使っていた皮肉屋、無関心、怠け者などの多くの言葉の 1 つとして見ていました。私はそれらのレッテルを嫌っていましたが、振り返ってみると、それらは正しかったのです。

私たちは鍵っ子として育ち、離婚率が1980年に22.6%でピークに達したときに、学校が終わると誰もいない片親の家に戻る初めての世代でした。クリスティン・ヘンスラーが2012年の著書「Generation X Goes Global: Mapping A Youth Culture In Motion 」で書いているように、「私たちは(家族の)衰退と崩壊を目の当たりにし、その喪失に無感覚になった」のです。80年代の終わりには経済がひどい状態になり、当時大学を卒業した私たちのような世代の就職市場は最悪でした。気候変動、または私たちがかつて呼んでいた地球温暖化は、90年代に政治問題となり、グリーンピースに参加しなければ世界が終わると私たちは皆確信していました。ロドニー・キングの暴行と1992年のロサンゼルス暴動は、アメリカでは人種差別がまだ生きているだけでなく、警察の腐敗も生きていることを私たちに示しました。私たちは、金持ち、権力者、貪欲な人々といった体制に反抗したかったのです。私たちが不安を発明したわけではないかもしれませんが、私たちはそれを間違いなく克服しました。

『ザ・クロウ』のすべて、そのトーンからトリプル・プラチナのサウンドトラック、公開のタイミングまで、1994年までに私たちが感じていた集団的不安を凝縮したものだった。プロヤスの映画化では、コミックの白黒画像から得たオバールの1980年代のゴスとニューウェーブの美学と、90年代のグランジ運動を融合し、血のような赤とダークグレーの控えめな色調と光と影を使って、映画に恐怖と悲しみの感覚を与えた。

グランジ・ムーブメントの不本意な代弁者だったカート・コバーンが『ザ・クロウ』公開の1か月前に自殺したとき、音楽業界全体に衝撃が走り、ニルヴァーナの信奉者たちは涙を流した。しかし、最初のショックを乗り越えると、それほど驚くことではないことに気づいた。ニルヴァーナの曲には、自信喪失、トラウマ、依存症、孤立、社会的疎外といったテーマが含まれていた。また、1993年のアルバム『イン・ユーテロ』に収録されている「 I Hate Myself And Want To Die 」という曲も、多くのことを語っている。私たちは陰鬱なテーマに慣れていたため、『ザ・クロウ』が劇場公開されたとき、コバーンの自殺が記憶に新しいだけでなく、事故死から1年後にリーが最後の役を演じているのを見て、まるで本物の幽霊を見ているかのようだった。私たちの多くにとって、『ザ・クロウ』は、他のすべてのティーンエイジャーと同じように、私たちが抱えていると感じていた矛盾した感情を解消するために必要なカタルシスだった。ドレイヴンは、私たちと同じように、生者と死者の間に閉じ込められた落ち着きのない魂でした。彼はただ再び平穏を取り戻したいと思っていましたが、まずは償いをしなければなりませんでした。ようやく、この映画は私たちに怒り、泣き、嘆き、そして私たちを苦しめているものすべてに慰めを見出すことを許してくれました。つまり、ドレイヴンが復讐を決意する回想シーンで、ザ・キュアーの「バーン」が徐々に目立つようになってきたのを見て、何も感じないわけにはいかないのです。

『ザ・クロウ』はプロヤス監督初のアメリカ映画。製作費 2,300 万ドルで、劇場公開中にその 4 倍以上の 9,370 万ドルの興行収入をあげた。ミュージック ビデオの経歴を持つ監督にしては悪くない。だが、それがこの映画を多くの人に愛されるものにしているのだ。まるで、レイジ アゲインスト ザ マシーン、ナイン インチ ネイルズ、ストーン テンプル パイロッツ、ザ キュアー、ジーザス アンド メリー チェインなど、当時の最高のバンドのサウンドトラックが満載の長いミュージック ビデオを観ているようで、80 年代から 90 年代初頭のニュー ウェーブ、グランジ、メタル、インダストリアル ロックを讃えている。

8月23日に公開される『ザ・クロウ』の 新たなリブート版(今回はルパート・サンダース監督)は、プロヤスの1994年の映画のような文化的試金石になるとは信じがたい。映画化作品についての『ヴァニティ・フェア』誌のインタビューで、サンダースは「あのルックスこそが、90年代にロンドンでスクワットレイブをしていた頃の僕だった。ポスト・マローンやリル・ピープのような現代的な影響も少し混ぜて。今19歳の人たちが彼を見て、『あの男は俺たちだ』と思ってくれるといいな」と語っている。そうなるかもしれないし、ならないかもしれない。30年経った今でも、ブランドン・リーの死は依然としてこのフランチャイズに大きな影を落としており、リブートはどれも無駄な作業となっている。オバールのコミックシリーズと、その5年後のプロヤスによるリメイク版は、現実の悲劇に囲まれた斬新であまり知られていないプロジェクトだったが、それが両方のバージョンを制作するのに要した骨の折れる情熱を燃え上がらせる助けとなった。 1990 年代の文化のタイムスタンプとなった、非常に個人的な痛みと悲しみの物語。この新しいバージョンは、今日の若者をどのように反映するのでしょうか? そして、プロヤスのバージョンがそうであったように、そして今もそうであるように、彼らに受け入れられるのでしょうか?

よく言われるように『ザ・クロウ』をスーパーヒーロー映画と呼ぶ のは気が引けるが、漫画映画が私たちの文化を支配しているこの世界では、エリック・ドレイヴンを、ある世代全体を体現し、その世代を悲惨さに溺れることから救ったゴシック・グランジのヒーローとして見るのは簡単だ。建物は燃え、人々は死ぬ。しかし、不安は永遠だ。