『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』の要約:「私がヴァンパイアになったら、食べ物は好きになるだろうか?」

おそらく、あの感動的でスリリングな最後のシーン(見慣れた顔がついに戻ってきて、鏡から撃たれ、彼らの虚栄心と私たちの視線が、彼らがこれから行うパフォーマンスに巻き込まれる)について話すことから始めるべきではないだろう。だから、私たちは話さない。しかし、そのシーン、そしてこの第 6 話の最後の数分間の出来事は、来週のエピソードが来るまで私たちを話題にし、緊張させるだろう。

関連性のあるコンテンツ

しかしまずは、クラウディアの最後の日記「この吸血鬼どもをファックしろ」につながるパリでの出来事を振り返ってみましょう。

関連性のあるコンテンツ

- オフ

- 英語

これは、魔女の集会で求められること (ルルやその他すべて) に飽き始め、そのような束縛から離れた人生を想像し始めている吸血鬼にとって、もっともな感情です。これは、彼女が前年に出会ったドレスメーカーのマドレーヌ エパヴィエとの親交が深まったことでさらに助長されます。彼女は今でも彼女の心にとりつかれており、今では彼女にとって非常に良い友人であることが証明されています。追放された者たちが最終的にお互いを見つけるというのは面白いことです。私たちが見たように、マダム エパヴィエは占領中にドイツ人将校とデートしたことでナチスのレッテルを貼られ、そのような裏切りをまだ乗り越えていません。彼女の隣人は皆、今でも彼女を軽蔑の目で見ています。

しかし、クラウディアは違う。彼女は、隣人の3人が仕立て屋をそそのかして自分の家の窓を割らせ、さらに自宅でマデリンを襲おうとしたとき、本当にマデリンのことを気にかけていることを証明した。ありがたいことに、吸血鬼が味方にいれば、そんな危機的な瞬間に役に立つ。こうして、今シーズンのこのゴシックストーリーでおそらく最もグロテスクなシーンが生まれた。クラウディアは散らかすのが大好きだ(マデリンが性的暴行を受けるのを喜んでいるパリジャンの少女を壁に押し付け、首にハサミを突き刺すシーンは、強烈でふさわしいシーンだと思わないか?)が、掃除もする。特に、クラウディアの本当の姿を知ったとき、吸血鬼が予想していたほど怯まない怯えた裁縫師をなだめた後、彼女は散らかったものを片付ける。

「逃げないで」とクローディアは彼女に懇願する。デレイニー・ヘイルズのこのセリフの言い方には優しさがあり、彼女が本当の仲間をどれほど渇望していたかが伝わってくるほどだ。自分のものと呼べる誰かを。だからこそ、アーマンドが自分の魔女団に熱心に守らせている崇高な大法則の一つに違反しているにもかかわらず、彼女はこの友情を育むことに熱心であるように見えるのだ。

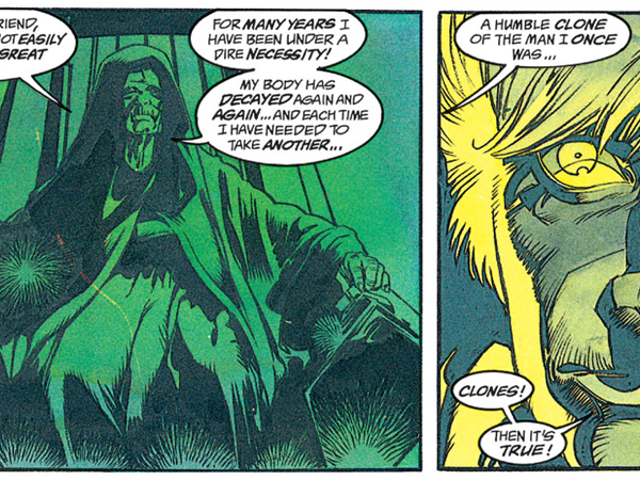

しかし、それはクローディアがすぐに考え出したことに比べれば何でもない。彼女はマデリンを吸血鬼に変えたいのだ。もちろん異端だ。ルイはそれを支持したが、アルマンはすぐに断固とした態度を取った。彼はマデリンにインタビューし、彼女と気難しい一対一の会話(「僕が吸血鬼になったら、食べ物が好きになるだろうか?」)をする。すべては、クローディアが彼女の新しい親友になるという考えにオープンになることを望んでいるからだ。しかし、それはすべてむしろパフォーマンスのように感じられる。彼がそれを許さないと言った途端、ルイには彼がそもそもその考えを抱いたことがなかったことが明らかになる。アルマンは誰も(一人も!)吸血鬼に変えたことがなく、このちょっとした情報は現在でも摩擦を生み出し続けている。かつて恋人同士だった二人は、ヴァンパイア劇場での運命の夜に至るまでの日々をくまなく調べながら、あまりにもおなじみの口論のパートナーになっているのだ。

アルマンが許さなかったとしても、どうする? ルイはクローディアを助けることに同意した。彼は、仲間が彼女を落ち着かせるだろうと知っていた。それが彼女に必要なことだった。私たちが目撃した他の同様の瞬間と比べてとても穏やかなこの儀式は、とても素敵で、戦争で見てきたすべてのことを踏まえて、マドレーヌがまったく新しい人生を受け入れる準備ができていたことの証拠だった。

その生活には、彼女とクラウディアがパリを完全に去ることが必要で、ルイとクラウディアが頭上の光を見つめながら彼女の血を吸い取った後、マドレーヌはそうする。そして、もしあなたが「ああ、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアは 私たちに素敵で美しい末永く幸せに暮らす結末を与えてくれた」と自分に言い聞かせているなら、あなたは間違いなくこのシリーズに偶然出会ったばかりだ。

というのも、この二人の女性は数週間の幸せな生活を共に過ごしたが、ルイとアルマンを訪ねたある夜、すべてが崩れ去ってしまう。この夜が全てを変えることになる。表面的には、二組のカップルが近況を報告し合っているように見えるが、すぐにアルマンが三人の仲間を裏切ったことがわかり、サンティアゴと魔女団が待ち伏せされて彼らを連れ去ろうとやって来る。

アルマンのリーダーシップが明らかに衰えていたため、サンティアゴと魔女団がアルマンを安心させている間に何をしていたのか疑問に思っているなら、それはこれだ。彼らがリハーサルしてきたものとはまったく違う(いつもより抽象的であるため、全員が争っていた吸血鬼劇)一夜限りのスペクタクルで、代わりにある種の試練となる。

あるいは、どうやら本当の裁判のようです。裁判!吸血鬼たちの裏切りと不自然な犯罪。(そして、この夜の司会者を務めることをとても楽しんでいるサンティアゴのキャリアの中で、おそらく最高のパフォーマンスでしょう。)

訴追されるのは、血まみれになったルイ、クラウディア、マドレーヌで、彼らは皆、劇を見るために集まった観客の前に立っているが、いつものように、舞台で起こっていることが当初考えていた以上に現実的であることに気づいていない。

それで、今夜のゲストスター、そしてエピソードの最後のシーンで私が思わず息を呑むほど登場した男の話に移ります。レスタト・ド・リオンクールがパリの舞台に華々しく復帰します。彼はラッキーです。彼自身の殺人犯の裁判を目撃できるのは、他に誰がいるでしょうか。まさにスタントキャスティングですね!

迷った観察

- 「生きて脱出したい」というのがダニエルの唯一の願いだ。シンプルだが、ますます実現不可能になってきている、そうだろう?

- 吸血鬼の吸血鬼は常に注目を集める役柄だが、傷ついた俳優と傷つける指揮者の役を同じようにこなし、サンティアゴを魅力的で残忍な悪役に仕立てているベン・ダニエルズに拍手を送りたい。

- エピソード 6 まで視聴しましたが、この番組のシーズン 2 の舞台裏で働いている人たちを褒める時間はまだありません (ストーリーが山ほどあるので)。特に、美術監督とプロダクション デザイン (マーラ ルペール シュループとキンバリー ザハルコが指揮) を特に取り上げたいと思います。現代のミニマリズム (ほぼブルータリズム) と戦後のパリの華麗な街並み (劇場は言うまでもありません!) の間に、当時と現在、あちらとこちらとの明らかな違いを、微妙ではありますがいつも驚くほど歓迎すべき方法で強調しています。

- アート ディレクションと、アルマンとルイのために作られた空間について言えば、この 2 人が示唆するように、永遠に生きるということは、アートを売買し、自分のアパートを最もよく装飾する方法を常に決めることだけなのでしょうか? (ルイが 70 年代にそのような生活に飽きていた理由がほとんどわかります... 今も同じようなことが起きているのでしょうか?)

- もしあなたが不思議に思っているなら、そうです、クラウディアはマデリンと一緒にいる間に『人を動かす』(1936 年出版)を読んでいました。

- マデリンにもっと興味を持てたら良かったのに…でも、彼女のキャラクターは役柄に合わないほどきちんと構築されているように感じます (彼女のバックストーリーさえもかなり薄っぺらで都合のいいものに感じます)。でも、この疲れ果てた裁縫師ともっと時間を過ごしていたら、彼女に好感を持てたかもしれませんね。

- 彼らがワークショップで上演していた吸血鬼劇が基本的に『ゴドーを待ちながら』だったのが気に入りました(ただし、ここでは『グイド』でした!)。

- ルイがアルマンに1973年の記憶を消すように頼んだかどうかは、どこに嘘があるのでしょうか。物事がどうなるかに無関心で無関心であるように見えながらも、糸を引いている何世紀も生きてきた吸血鬼によるもう一つの嘘なのでしょうか。それとも、彼の不滅の愛の証拠なのでしょうか。おそらくその両方でしょうか。そもそも、私たちは誰を信頼できるのでしょうか。