Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan lebih dari 4,2 juta orang mengungsi ke negara tetangga Polandia, Rumania, Moldova, dan tempat lain.

Kekerasan Rusia terhadap warga sipil dan serangan di kota-kota menyebabkan tambahan 6,5 juta orang atau lebih menjadi pengungsi internal. Mereka meninggalkan rumah mereka tetapi pindah di Ukraina ke daerah lain di mana mereka berharap lebih aman.

Rusia dan Ukraina telah mengadakan pembicaraan damai sporadis . Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan 4 April 2022, bahwa pembicaraan akan berlanjut meskipun tentara Rusia melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil di Bucha, Ukraina.

Tetapi tidak ada jaminan bahwa jutaan pengungsi Ukraina akan ingin kembali ke rumah mereka bahkan setelah perang berakhir.

Pelajaran dari pengalaman orang-orang yang terlantar dalam konflik lain, seperti Bosnia dan Afghanistan, memberikan wawasan tentang apa yang mungkin terjadi dengan Ukraina di akhir pertempuran. Gelombang penelitian ilmu sosial baru, termasuk penelitian saya sebagai ilmuwan politik yang mempelajari latar pascakonflik, menunjukkan bahwa begitu kekerasan berakhir, orang tidak selalu memilih untuk pulang.

Waktu Penting

Beberapa faktor mempengaruhi pilihan orang untuk kembali ke tempat mereka melarikan diri, atau untuk bermukim kembali di tempat lain. Waktu mungkin adalah yang paling penting.

Penelitian menunjukkan bahwa generasi yang dibesarkan di tempat pengungsian mungkin tidak lagi ingin kembali ke tempat yang dulunya adalah rumah.

Semakin cepat konflik Ukraina diselesaikan, semakin besar kemungkinan pengungsi akan dipulangkan atau pulang.

Seiring waktu, orang-orang terlantar beradaptasi dengan keadaan mereka yang berubah. Dalam kasus terbaik, mereka membentuk jaringan sosial baru dan mendapatkan peluang kerja di tempat perlindungan mereka.

Tetapi jika pemerintah secara hukum menghentikan pengungsi dari mencari pekerjaan formal, prospek mereka untuk swasembada finansial suram.

Ini adalah situasi di beberapa negara dengan populasi pengungsi besar seperti Bangladesh , di mana pengungsi Rohingya dari Myanmar dipaksa untuk tinggal di kamp dan dilarang bekerja.

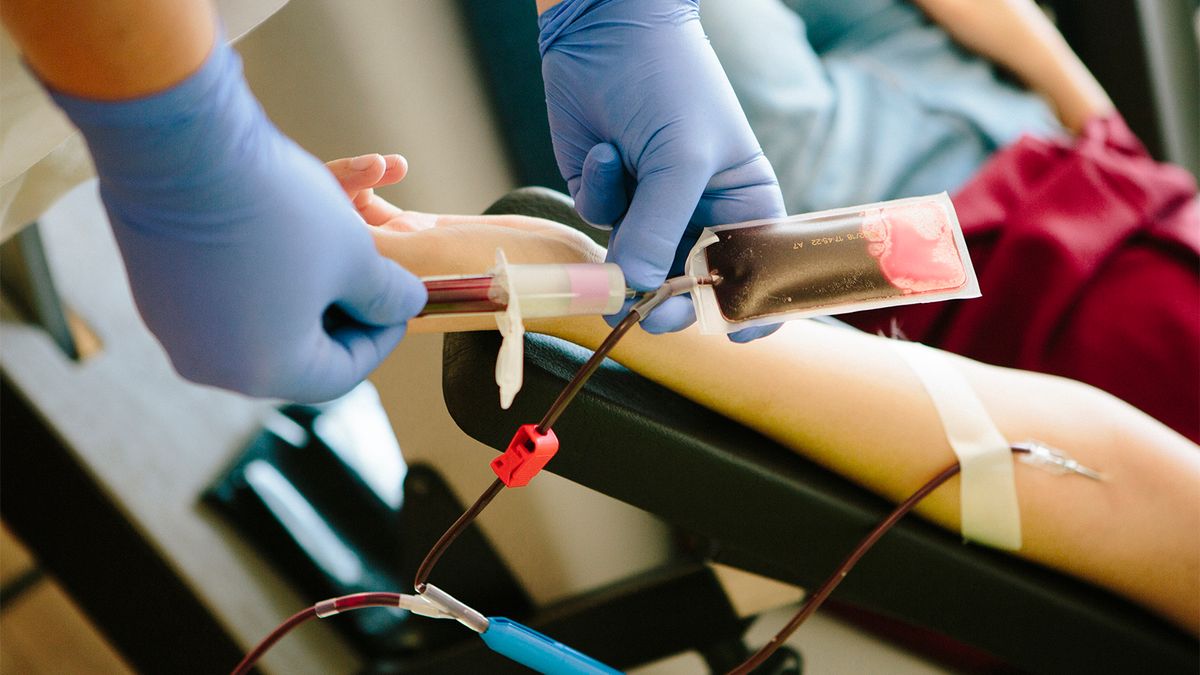

Namun, ini tidak akan menjadi kenyataan bagi sebagian besar pengungsi Ukraina. Sebagian besar dari mereka bermukim kembali di Uni Eropa, di mana mereka bisa mendapatkan status perlindungan sementara khusus yang memungkinkan mereka untuk bekerja, bersekolah, dan menerima perawatan medis setidaknya selama satu hingga tiga tahun.

Krisis Pengungsi yang Lebih Besar

Ukraina menambah jumlah orang yang mengungsi secara paksa di seluruh dunia sebagai akibat konflik atau bencana iklim .

Pada tahun 2020, tahun terakhir dengan statistik global yang dilaporkan, ada 82,4 juta orang yang dipindahkan secara paksa di seluruh dunia, angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Pengungsi, orang-orang yang melintasi perbatasan internasional mencari keselamatan, merupakan 32 persen dari jumlah itu. Pengungsi internal adalah 58 persen dari total angka ini. Sisanya adalah pencari suaka dan warga Venezuela yang mengungsi tanpa pengakuan hukum di luar negeri.

Ada tiga alasan meningkatnya pengungsi paksa.

Pertama, ada konflik yang tidak terselesaikan dan terus-menerus di Afghanistan dan Somalia yang terus memaksa orang untuk pindah.

Penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada tahun 2021 menyebabkan pergerakan massal pengungsi terbaru .

Penyebab kedua dari meningkatnya pengungsian adalah dimulainya konflik baru-baru ini di Ethiopia , Myanmar , Sudan Selatan , dan di tempat lain.

Ketiga, lebih sedikit orang yang terjebak dalam perang yang kembali ke rumah setelah kekerasan berakhir. Rata-rata lama pengungsi tinggal jauh dari rumah mereka adalah lima tahun , tetapi rata-rata bisa menyesatkan.

Bagi 5 hingga 7 juta orang dalam situasi pengungsian yang berkepanjangan — lebih dari lima tahun — durasi rata-rata pengasingan adalah 21,2 tahun .

Memutuskan untuk Pulang — atau Tidak

Sebuah studi baru-baru ini terhadap anak-anak pengungsi Sri Lanka yang dibesarkan di India karena Perang Saudara Sri Lanka dari tahun 1983 hingga 2009 menemukan bahwa beberapa lebih suka tinggal di India, meskipun mereka bukan warga negara. Para pemuda ini merasa mereka dapat berintegrasi lebih baik di India jika mereka tidak dicap sebagai pengungsi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan di negara asal orang-orang mengurangi keinginan mereka untuk kembali ke rumah. Survei terbaru lainnya terhadap pengungsi Suriah di Lebanon menunjukkan sebaliknya. Studi-studi ini menemukan bahwa mereka yang terpapar kekerasan di Suriah – dan memiliki rasa keterikatan pada rumah – lebih cenderung ingin kembali.

Usia dan keterikatan pada rumah yang sering menyertainya juga mempengaruhi keinginan orang untuk kembali ke negara asalnya, sehingga kemungkinan besar orang yang lebih tua akan kembali.

Interestingly, this is also the case in some natural disasters. After Hurricane Katrina forced people to leave New Orleans in 2005, only half of adult residents under 40 later returned to the city. That's compared with two-thirds of those over 40 who chose to go home.

Rebuilding

Rebuilding houses, returning property that has been occupied by others and providing compensation for property losses during war are vital to encouraging people to return home after displacement.

This work is typically funded by the post-conflict government or international organizations like the World Bank and United Nations. People need places to live and are more likely to remain in places of refuge if they have no home to which they can return.

There are exceptions to this rule. Following ethnic conflicts, refugees and internally displaced people were unwilling to return to homes in ethnically mixed neighborhoods when peace returned in both Bosnia and Lebanon. They preferred to live in new communities, where they could be surrounded by people of their own ethnicity.

Not Just About Peace

Finally, it is not just peace, but political control that matters to people considering a return.

Nearly 5.7 million Syrian refugees remain in Lebanon, Jordan, Turkey and other countries after more than 11 years of war in their country. Syrian President Bashar al-Assad has retained political power, and some parts of Syria have not seen active conflict since 2018. But it is still not safe for these refugees to return to live in Syria.

The economic situation in the country is dire. Assad's government and related militias still conduct kidnappings, torture and extrajudicial killings.

Even if Russia retreats and pulls its forces entirely out of Ukraine, some ethnic Russians who were living in Ukraine before the conflict are less likely to return there. Returns are most likely when the government and returnees are happy with the outcome and people are going back to their own country.

Russian violence in Ukraine has changed the fuzzy division between ethnic Russians and ethnic Ukrainians into a bright line. The comfortable coexistence of the two groups within Ukraine is unlikely to resume.

Sandra Joireman is the Weinstein Chair of International Studies, and a professor of political science at the University of Richmond in Richmond, Virginia. She receives funding from the University of Richmond, the Fulbright program and the Earhart Foundation.

Artikel ini diterbitkan ulang dari The Conversation di bawah lisensi Creative Commons. Anda dapat menemukan artikel aslinya di sini.